Was ist das Ausgangsproblem?

In den letzten Jahren ist immer klarer geworden, dass in den klassischen Sprachen neben den ‚Goldstandards‘ des Latinums und Graecums weitere Niveaustufen definiert werden müssten – sei es, weil z. B. an den Universitäten für sehr viele Studiengänge nicht weiter definierte „Grundkenntnisse“ unterhalb des Latinums/Graecums verlangt werden oder weil es an den Schulen Bildungsgänge gibt, die nicht das Latinum oder Graecum anstreben. Leistungen, die hier von den Lernenden erzielt werden, sind bisher nur schwierig oder gar nicht darstellbar.

Wer hat den Vorschlag erarbeitet?

Im Jahr 2021 wurde eine Arbeitsgruppe des Deutschen Altphilologenverbands damit beauftragt, Deskriptoren für Niveaustufen unterhalb des Latinums/Graecums zu entwerfen, die sich am Gemeinsamen europäischen Rahmen für Sprachen (GeR) orientieren. Mitgearbeitet haben in der Gruppe Stefan Faller (Universität Freiburg / DAV-LV Baden-Württemberg), Peter Kuhlmann (Universität Göttingen), Hans-Joachim Pütz (DAV-LV Rheinland-Pfalz-Saarland), Andrea Toma (Berthold-Gymnasium, Freiburg), Anne Friedrich (DAV-LV Sachsen-Anhalt), Renate Glas (Alpen-Adria-Universität, Klagenfurt/Österreich), Renate Oswald (Bundesgymnasium Rein / Universität Graz / Österreich), Hartmut Loos (DAV-Ehrenvorsitzender, Speyer), Anne Uhl (DAV-LV Hamburg) und Heike Vollstedt (Johanneum / Studienseminar Lüneburg). Anregungen erhielten wir von Ivo Gottwald (DAV-LV Sachsen-Anhalt), Wolfgang Kofler (Universität Innsbruck), Ute und Dieter Meyer (DAV-LV Sachsen), Lehrkräften der IGS Rockenhausen (Rheinland-Pfalz) und Cornelia Eberhardt (DAV-LV Thüringen /ThILLM).

Was hat der Vorschlag mit dem GeR zu tun?

Ziel der Arbeitsgruppe ist es ausdrücklich nicht, das Latinum zu ersetzen, sondern Mittel zur Verfügung zu stellen, um Kenntnisse, die sich auf einem Niveau darunter befinden, darstellen zu können. Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GeR), der 2001 vom Europarat implementiert wurde, hat Latein und Griechisch nicht berücksichtigt. Zudem ist der dort vorgesehene Bereich der aktiven Sprachbeherrschung nicht mit dem Latein- und Griechischunterricht in den deutschsprachigen Schulsystemen kompatibel. Dennoch bietet der GeR im rezeptiven, mediatorischen, plurilingualen und plurikulturellen Bereich gute Anknüpfungspunkte für die Entwicklung von Deskriptoren für Niveaustufen.

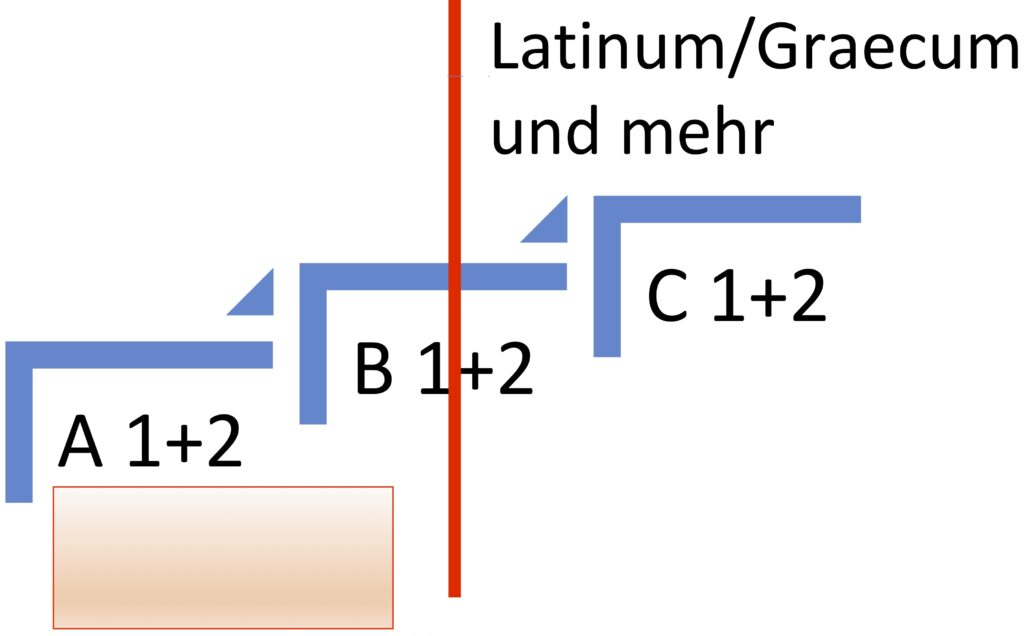

Was für Niveaus wurden erarbeitet?

In Anlehnung an die GeR-Kategorien wurden Deskriptoren entwickelt, die als Mindeststandards für die folgenden Stufen gelten sollen (die Vorschläge sind als pdf per Klick herunterladbar):

• A1 und A2 für Klassisches Griechisch

• B1 für Klassisches Griechisch

• A1 und A2 für Latein

• B1 für Latein

Die Entwicklungen weiterer Stufen ist bisher nicht vorgesehen, da nach Ansicht der Gruppe oberhalb des Niveaus B1 das durch KMK-Richtlinien bundesweit definierte Latinum bzw. Graecum anzusiedeln ist und die Arbeitsgruppe keinen Auftrag erhalten hat, weitere Stufen zu entwickeln.

Wie sollen die Niveaustufen eingesetzt werden?

Einerseits ist angedacht, dass die Niveaus in Schulzeugnissen Verwendung finden, wenn z.B., wie in manchen Schularten üblich, zwar Lateinunterricht angeboten wird, aber nicht vorgesehen ist, das KMK-Latinum zu erreichen. Wenn das (nicht bundeseinheitliche, aber in manchen Bundesländern übliche) „Kleine Latinum“ angeboten wird, ist darüber nachzudenken, ob dieses z.B. dem Niveau B1 entspricht. Wenn Schülerinnen und Schüler Griechisch als Profilfach gewählt (und abgeschlossen) haben, aber nach drei Jahren die Prüfung zum Graecum entweder nicht gewünscht oder nicht bestanden haben, können dennoch z.B. A2- oder B1-Kenntnisse bescheinigt werden.

Zudem sollen die Niveaustufen an Universitäten genutzt werden können – wenn in einem Studiengang z.B. nicht das Latinum oder Graecum, aber wohl „Grundkenntnisse in Latein“ o.ä. vorgeschrieben sind, können durch die Niveaustufen solche Vorgaben präzisiert und die Kommunikation zwischen Schulen und Universitäten sowie zwischen den Universitäten untereinander erleichtert werden. Dies gilt umso mehr, als auch geplant ist, Österreich und ggf. die Schweiz in das System miteinzubinden.

Voraussetzung ist eine erfolgreiche Abstimmung mit der Kultusministerkonferenz der deutschen Bundesländer bzw. den österreichischen und schweizerischen Schulbehörden. Mit der KMK und Österreich sind die Gespräche angestoßen.

Feedback?

Über Rückmeldungen, Vorschläge und Fragen zum Projekt freuen wir uns! Bitte schreiben an GER@altphil.uni-freiburg.de.